骨粗しょう症とは

骨粗しょう症とは、様々の要因により骨の密度が低下し骨折を起こしやすい状態のことをいいます。

この状態になると、少しつまづいてしまったり、くしゃみをしただけで骨が折れてしまい、寝たきりの生活につながってしまう事があります。

骨粗しょう症により骨折を起こしやすい部位

以下の部位は骨粗しょう症により骨折を起こしやすいので、注意が必要です。

椎体(背骨)

大腿骨(太腿の付け根)

前腕骨(手首)

骨粗しょう症の診断

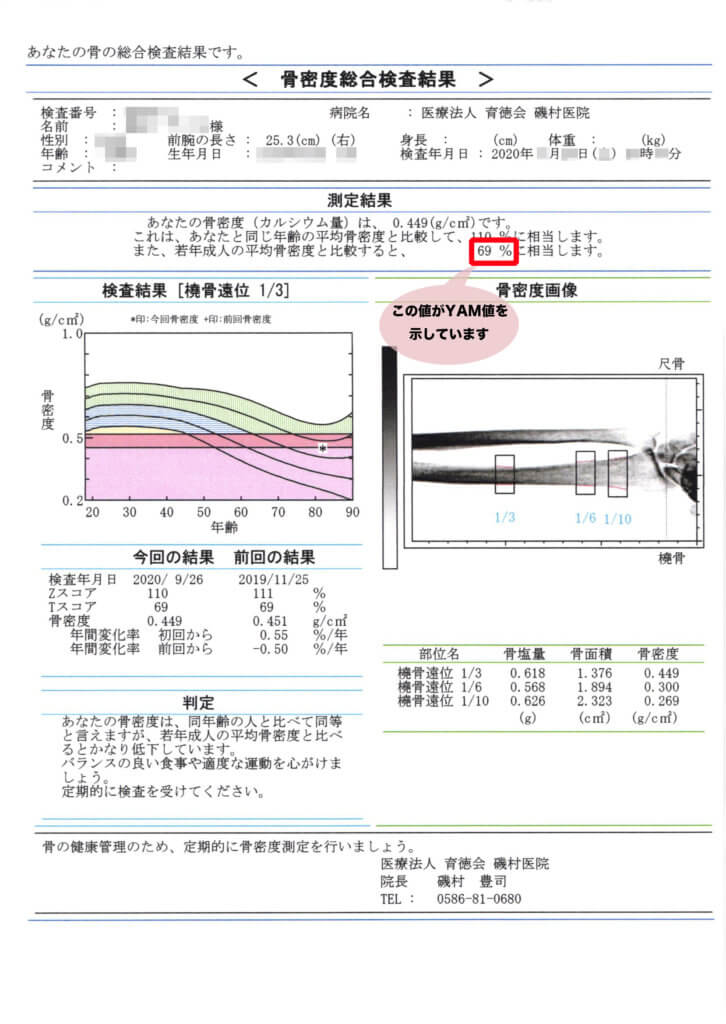

骨粗しょう症の診断には「骨塩定量検査」を行います。前腕(利き腕)を用いて骨密度を測定することにより、骨粗しょう症を診断します。

診断の基準

診断の基準となるのが「YAM値」と言う値で、検査時にお渡しする用紙中の「若年成人の平均骨密度と比較」の値に該当します。

基本的に骨塩定量検査は半年に1回程度の頻度で測定する事が望ましいとされています。当院で検査を受けられた患者様は、前回の測定結果と比較する事が可能です。

| 診断 | 骨密度値 |

|---|---|

| 正常 | YAM値80%以上 |

| 骨塩減少 | YAM値70%以上80%未満 |

| 骨粗しょう症 | YAM値70%未満 |

骨粗しょう症の治療

骨粗鬆の治療の中心は薬物療法となりますが、食事療法や運動療法も同時に行い、骨密度を高めていく事が重要です。

骨粗しょう症の治療薬

カルシウム製剤

骨を構成する主な成分はカルシウムです。骨粗しょう症の患者様は食事と薬合わせて1,000mg程度のカルシウム摂取が推奨されています。

デノスバブ(抗ランクル抗体薬)

RANKリガンドという破骨細胞(骨を破壊する細胞)の形成や機能を促進する体内物質に作用することにより、骨吸収を抑制します。

6ヶ月に1回の皮下注射のため、継続しやすいというメリットがあります。

活性型ビタミンD3製剤

食事により摂取したカルシウムは小腸から吸収されます。この薬剤はこの吸収を促進させることによりより多くのカルシウムを摂取する事ができます。

女性ホルモン製剤(エストロゲン)

女性ホルモンの減少に起因する骨粗しょう症に対して使用されます。

テリパラチド(副甲状腺ホルモン)

骨芽細胞(新しく骨を作る細胞)の機能を活性化し、骨密度を高めます。

1日1回患者様自身が注射する注射剤と、週1回の通院で注射するタイプがあります。

ビタミンK2製剤

ビタミンKは骨を強化する働きがあり、著しい効果はありませんが予防効果が認められています。

ビスフォスホネート製剤

破骨細胞の働きを抑えることにより、過剰な骨吸収を抑制することにより骨強度を高める作用があります。

様々な服用形態があり、「毎日服用タイプ」「1週間に1回服用タイプ」「1ヶ月に1回服用タイプ」などに分かれています。

SERM(選択的エストロゲン受容体調整薬)

エストロゲンによる骨代謝のバランスを調整します。骨以外の臓器(子宮、乳房など)には影響を与えません。

ikutoku

最新記事 by ikutoku (全て見る)

- 歩く歯科内科医【あるくしか ないかい!!】 - 10月 3, 2022

- 新しい「介護食」のかたち ~7月号~ が発刊されました - 7月 11, 2022

- アマニ油を使ったレシピ 身体の抗炎症をサポート - 4月 13, 2021